第23回: 660円なのにちゃんと走るよ!「ラジコンカー」を分解してみよう(前編)

こんにちは。「100円ショップのガジェット」を中心に電子機器を色々と分解をしているThousanDIYです。

このコラムでは、これまで分解したガジェットの中で興味深かったものをダイジェストで紹介していきます。

ダイソーで売っている本格的な無線コントロールの「ラジコンカー」、一時期店頭から姿を消していたのですが最近またよく見かけるようになりました。以前購入して分解して面白かったので、車体(受信側)とコントローラ(送信側)の2回に分けて紹介します。

パッケージと製品の外観

「ラジコンカー」はおもちゃコーナーで見つけました。本体が外からみえる大き目の箱に入っていて、人目を引くパッケージです。

パッケージの外観

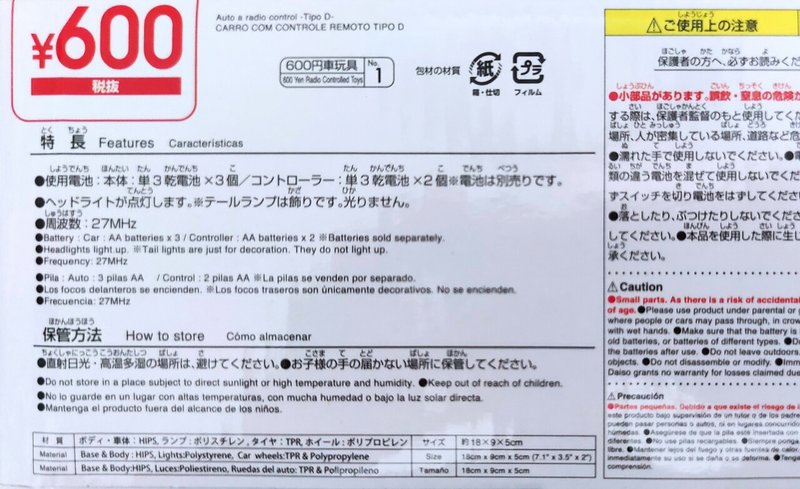

ブランドはダイソーです。表示は日本語と英語の2か国語で、パッケージの側面には簡単な仕様(特長)と使用上の注意事項、裏面には使い方が記載されています。本体は単三乾電池x3本、コントローラは単三乾電池x2本での動作となっています。ラジコンの使用周波数は27MHzです。

パッケージ側面の表示

車体を分解してみる

製品パッケージの内容は「車体」と「コントローラ」です。車体はボディ色のプラスチックの成形品、窓の部分は黒の塗装です。受信用のアンテナは外に出ておらずスッキリした外観になっています。

車体の外観

底面にある6か所のビスを外して、ボディとシャーシを分離します。

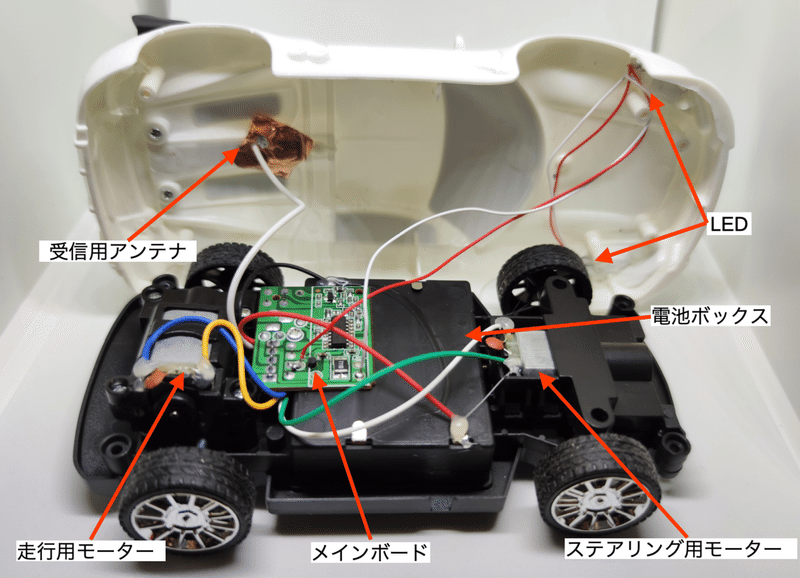

車体の内部

受信用アンテナはボディに貼りつけた「銅箔テープ」です。ボディのフロントライトの位置に直接つけられた2個のLEDはリード線でメイン基板と接続されています。

モーターはよく見かける130タイプのDCモーターです。ステアリングもDCモーターで制御しています。

モーターの端子間にはノイズを吸収するための円盤型のセラミックコンデンサ(0.1uF)が直接ハンダ付けされています。

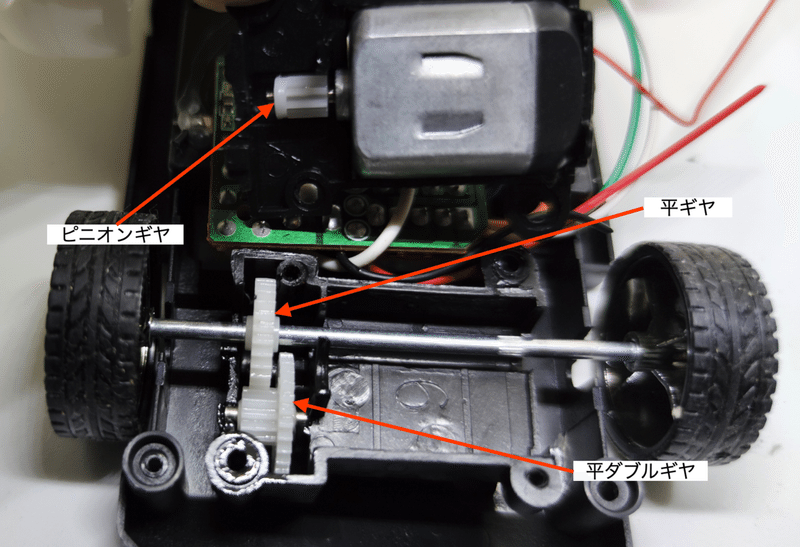

後輪の構造

後輪の駆動部のギヤは2段構成で、モーターの軸に付けられたピニオンギヤから平ダブルギヤを経由して車軸に取り付けられた平ギヤを回して走行スピード(減速比)と推進力(トルク)を確保しています。

後輪(駆動部)の構造

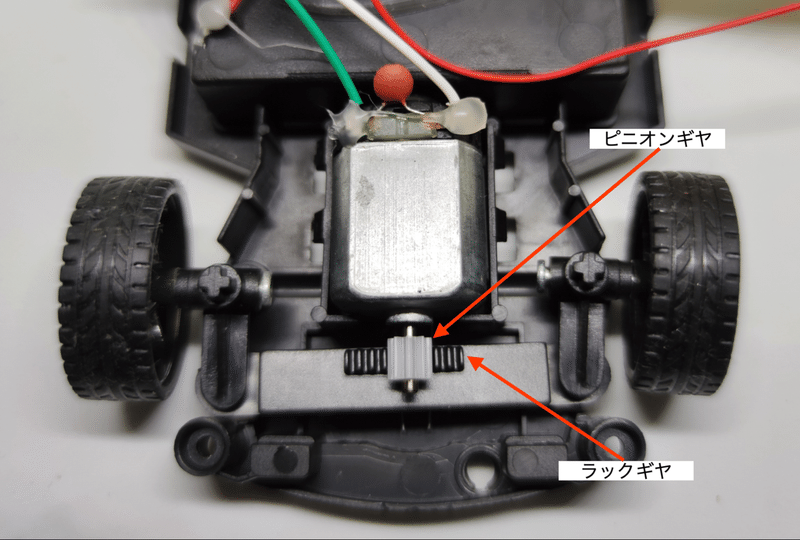

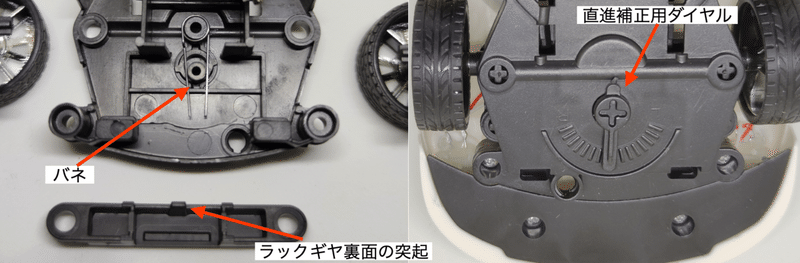

前輪の構造

前輪はモーター軸に付けられたピニオンギヤと、タイヤとのリンク構造になっている直線のラックギヤで構成されています。DCモーターの回転をラックギアで直線運動にすることで、左右のステアリング操作を実現しています。

前輪(操舵部)の構造

ラックギヤの下には裏面の突起を挟み込むようにバネがあり、モーターが停止したら中央に戻すようになっています。

車体の底側には直進補正用のダイヤルがあり、バネの中央位置を調整することで直進のズレを補正できます。

バネで直進のズレを補正

プリント基板と主要部品を調べてみる

メインボード

(回路図を細かい回路動作の解説はnoteのマガジンにあります)

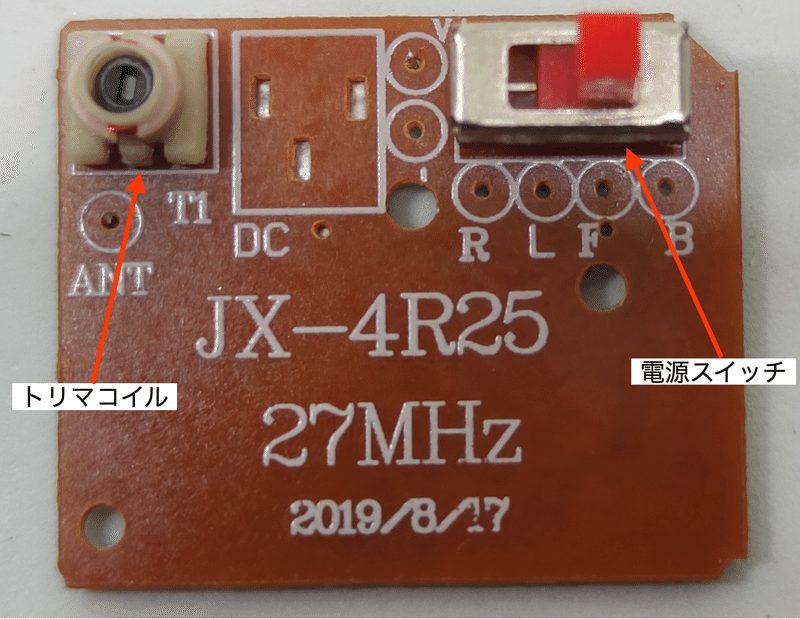

メインボードは紙フェノールの片面基板です。表面には基板の型番(JX-4R25)と基板の製造日(2019/8/17)、および無線周波数である「27MHz」がシルクで表示されています。基板の部品面には電源スイッチと同調用のトリマコイル(インダクタ)が実装されています。

メインボード(部品面)

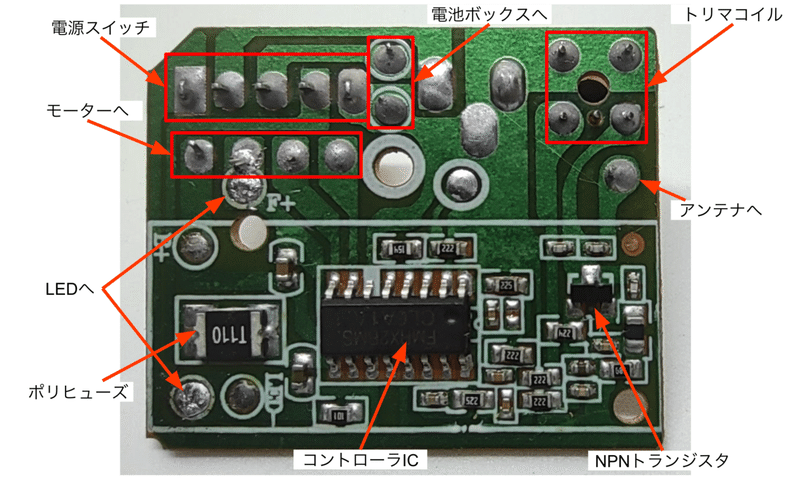

基板のパターン面に実装されている部品は全て面実装、主な部品はコントローラICとNPNトランジスタ及び1.1Aのポリヒューズです。

基板には各リード線をハンダ付けするためのランド(丸穴付き)が設けられています。

メインボード(ハンダ面)

主要部品の仕様

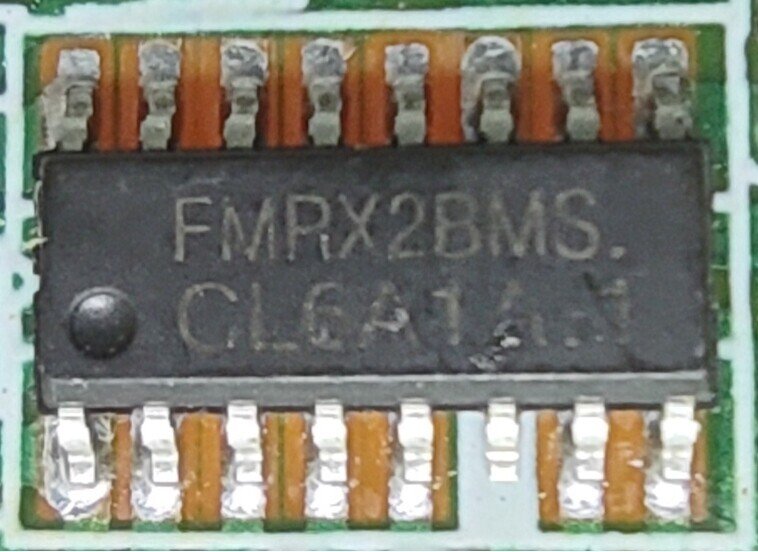

コントローラIC FMRX2BMS

コントローラIC

コントローラICは深圳市富满电子有限公司(Shenzhen Fuman Electromics Co.,Ltd, http://www.superchip.cn/ ) のラジコン向け多機能モータードライブIC「FMRX2BMS」です。

電源電圧(VCC)範囲は2.5V~7.5、同調回路用のLDO(2.6V)とラジコンコードのデコード回路及びモータードライブ用のHブリッジ回路を内蔵しています。

ラジコン操作は27MHzの搬送波に乗せた周期の異なる2種類のパルスによる「シリアルコード」で行います。

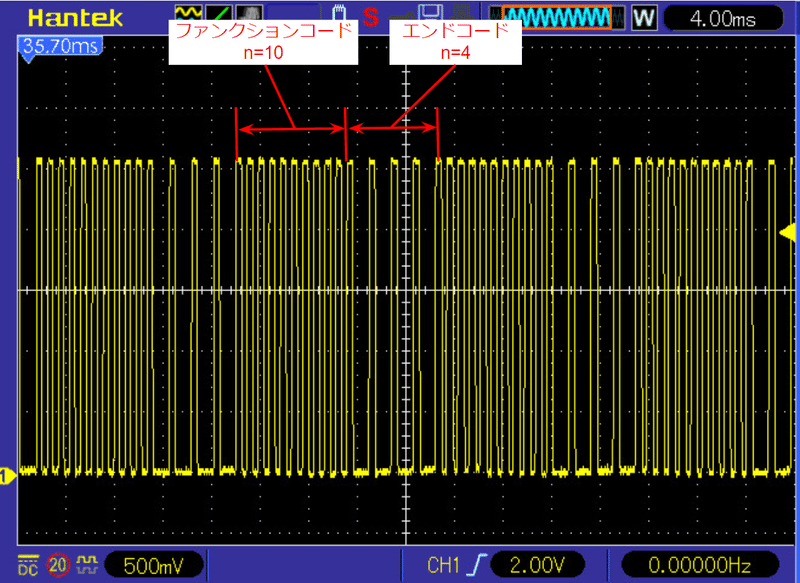

「シリアルコード」は「エンドコード」と「ファンクションコード」で構成され、「エンドコード」は4個のW2パルス(500Hz、Duty比1:3)、「ファンクションコード」は機能に応じたn個のW1パルス(1KHz、Duty比1:1)です。

各機能と「ファンクションコード」の対応及び実測波形を以下に示します。

ファンクションコード一覧

SI入力の実測波形(前進の例)

NPNトランジスタ TMBT3904

NPNトランジスタ

同調回路に使用されている「LW907」とマーキングのあるトランジスタは東芝( https://toshiba.semicon-storage.com/ )の汎用トランジスタTMBT3904(もしくは互換品)です。データシートは以下から入手できます。

https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010914_TOSHIBA-TMBT3904-LM_C145154.pdf

まとめ

価格から想像した以上に、実際に分解して確認するときちんとできているという印象です。

アンテナは銅箔テープにリード線をつけたものであったり、LEDのON/OFFをモーターのON/OFと共用していたりとコストを安くする工夫も参考になります。

本製品を輸入している「株式会社グリーンオーナメント」は「日本で企画し提携している中国のパートナー設計・生産(ODM)する」というビジネスモデルですが、分解してみた感想は「ローコストで割り切った量産設計を理解したプロ」が関わっているのでは、という気がします。

次回更新は2週間後の1/3(火)の予定です。次回はコントローラを紹介する予定です。

コメント

白栁隆司@エンジニアカウンセラー

大型のRCカー等に使われる高価なサーボモーターではなく、安価なDCモーターでステアリング操作を実現するするという機構が面白いと感じました。

サーボモーターの内部構造を詳しくは知らないのですが、もしかしたら簡略化された構造として実現されているのかもしれませんね。

サトウカズ

子供のラジコンが壊れて、このホームページ参考に直せました!

ありがとうございました