ハローサマー、グッドバイ(7) BIAC

ブラウンアイズが向かった先には、床にブルーシートが敷かれていて、その上に各種装備品が無造作に転がっていた。何人かの隊員がそれを物色していたが、ぼくとブラウンアイズに気付くと、中の1 人が、からかうような視線を向けてきた。

「ブラウンアイズ、子守か。貧乏くじだな」

「うるさい、サンキスト」ブラウンアイズはぶっきらぼうに応じた。「ゲスト向けの装備ある?」

「ああ、たぶんな」

サンキストは装備品の山をかき回して、一足の黒いハイカットシューズを見つけ出して、ぼくの目の前に転がした。トレッキングシューズのようだが、ブーツのように足首をすっぽり覆っている。傷だらけで汚れているが、造りはがっしりしていた。

「履いてみて」ブラウンアイズはそう命令し、ぼくの躊躇いを見て付け加えた。「早く。噛みつかないから」

おそるおそる足を突っ込んだ。少し緩いようだが、歩くのに支障が出るほどではない。ごつい見かけだが、意外に軽量で通気性も良さそうだ。ブラウンアイズはかがみこむと、手早く締まり具合を調節した。

「きつくないわね」ブラウンアイズはつま先を軽く叩いて確認した。「足の爪が伸びてたら切っておくといいわよ。水平にね」

「車の中で座ってればいいって話だったんだけど......」

「そんなの、知らないわよ、あたしは」ブラウンアイズはサンキストの方を見た。「足を慣らすために、出発までそれで過ごして。サンキスト、次は?」

サンキストが差し出したのは、何にどう使うのか見当も付かない2 つのオブジェクトだった。厚めのプラスティックが半円筒形に湾曲されていて、2 箇所にベルトが付いている。多少の柔軟性はあるが固い。どうしていいのかわからずに眺めていると、ブラウンアイズは舌打ちし、いきなりぼくの手をつかんだ。

「え?」

「これはアームシールド。腕に装着するの」ブラウンアイズは、ぼくの右手を差し込み、手際よくベルトで手首と肘の下で止めた。「これで止めて調節する。わかった?」

「ああ」ぼくは腕を曲げてみた。「でも、これは何のため?」

「R 型のZは」ブラウンアイズは、左手への装着を行いながら説明してくれた。「基本のろいから、歩いている奴らはそんなに危険じゃない。危ないのは地面に転がってる奴よ。死んでる......つまり、本当に死んでると思い込んで、顔の近くに足を下ろすと、いきなり噛みついてくる。ブーツはそのとき足首を守るためよ。これなら噛まれても感染することはないから」

「その腕のは、Zが襲いかかってきたときのためだよ」サンキストがニヤニヤしながら言った。「おれたちは訓練されてるし、経験があるからいいが、普通の人間ならとっさに腕で顔をかばうだろう?奴らはそこをガブリとやる。それがあれば歯が皮膚まで達しない」

「手は?」ぼくはむき出しの手をぶらぶらさせてみせた。「手袋とかないの?」

「グローブは、ほとんど気休めでしかないし、装備の操作に支障が出るから、おれたちはしないね。冬はまた別なんだが。だから在庫がない」サンキストは肩をすくめた。「さっき、最後の一組をあっちのおっさんに取られた」

サンキストが顎で示した先には、人権監視委員会の朝松氏がいた。キーレンバッハ氏、JSPKF の小清水大佐、臼井大尉を相手に、何やらまくし立てている。その手には、確かに革のグローブが握られていた。

「じゃあ、ぼくのは?」

「探してみるけど、期待しないで」ブラウンアイズが素っ気なく答えた。「そもそも、あんたプログラマなんでしょ?手袋してキーボード叩くの?」

「......」

「まあ、噛まれた場合は、すぐ手首から切断すれば、Z化は防げるさ。安心しなよ」

そう言ったのはサンキストだった。冗談だと思いたかったが、相手の顔にからかっているような表情は浮かんでいない。

「そんなに心配しなくてもいいですよ」いつの間にか、背後に音もなく出現した谷少尉が安心させるように言い、ブラウンアイズとサンキストを睨みつけた。「鳴海さんたちは、ほとんどCCV から出ることはないでしょうし、万が一のために、ミルウォーキーカクテルも人数分用意していますから」

ミルウォーキーカクテルは、血清とZワクチン、ガンマグロブリン、その他の未承認治療薬のセットのことで、ソラニュウム・ウィルスに感染しても、初期症状が出る前に瞬時大量投与すれば、9 割以上の確率で救命できるとされている。未承認治療薬が含まれているため、日本では一般市民が入手することはできない。

「それに、参加者に1 人でも負傷者が出た時点で、オペレーションMM は中断、即座に基地に引き返すことになっています。誰も死なせるようなことにはならないですよ。たぶん」

この人から、たぶん、という言葉を聞くのは2 度目だ。

「やることはたくさんあるぞ」谷少尉はブラウンアイズに向かって言った。「早く準備を済ませろ」

「はい、少尉」

ぼくの方に向き直ったブラウンアイズは、顔に浮かんだ苛立ちを隠そうともしていなかった。

「こっち来て」ブラウンアイズは壁際のキャビネットの前に立つと、中からパッキングされた衣類を取り出した。「サイズはL でいいわね。明日の朝は、シャツの下にこれを着て」

ぼくは受け取ったパッキングの1 つを開けてみた。

「中にインナーの上下とベストが入っているでしょう」ブラウンアイズも覗き込んだ。「インナーは速乾性素材。汗を大量にかいても、すぐ乾くわ」

「それはありがたいね」

「言っておくけど快適さのためじゃないわよ。汗の臭いでZを引き寄せるのを防ぐためだから。ベストは防刃ベストよ。防刃と言っても、目的はZの歯を防ぐことだけど」

「君たちも同じ?」

「あたしたちは着ない。動きが鈍くなるから」そう言いながら、ブラウンアイズはキャビネットから、腕時計のようなものを取り出した。「次はこれ。左腕の二の腕、肩に近い部分につけて」

インシデントZ前に、いくつか製品が出ていたスマートウォッチのようだが、見たことのない機種だ。電源が入っていないのか、小さなモニタには何も表示されていないし、スイッチらしきものもない。

「これは?」

「あんたの身体ステータスをモニタするの。Wi-Fi 経由で監視できる。気分が悪くなったとか、Zに噛まれてたのに気付かないとか、パニくってるとか、おしっこを我慢してるとか、そういうことをね。かなり頑丈にできてるから、叩きつけたぐらいじゃ壊れないらしいわ。言い忘れたけどブーツのヒール部分にも、同じようなデバイスが埋め込まれてるの。どっちも電源オン/オフや、リードアウトはリモートからしかできない」

「ブーツにWi-Fi?何のために?」

「午前中、歩き方の練習はしたわよね?」

「ああ、あれね」

「加速度センサーが入ってて、規則的な歩き方をしてると、管理コンソールに警告が出る」ブラウンアイズは唇の端に笑みらしきものを浮かべた。「とにかく、そういうことになってるみたいね。あたしも一昨日、説明を聞いてシミュレーションやっただけだから」

「それもソリスト・システムの一部?」

「そうよ」薄い茶色の瞳がぼくをまっすぐ見た。「だから、ちゃんと動作しなかったら、あんたの責任ってことね」

システムのごくごく一部をテストしただけ、という弁明を繰り返すのも空しかったので、ぼくは黙って頷いた。どういうロジックになっているのか、後でソースを見てみたいものだ。

「あとはこれ」

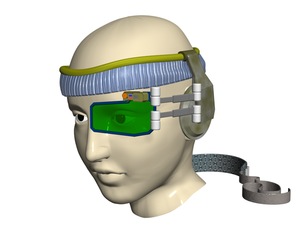

ブラウンアイズが最後にキャビネットから取り出したのは、ヘッドマウントディスプレイだった。光学シースルータイプで、左目側にディスプレイが突きだしている。カーボンファイバー製らしく意外に軽かった。

「指揮車両の外で活動するときの、コミュニケーションツールよ。JSPKF 戦闘部隊のスタンダードヘッドセットに、ソリスト用のカスタマイズをゴテゴテとくっつけたやつ。あんたのは、ゲスト用で一世代前の型だけど機能は同じ。ディスプレイは火器と連動した補助測定装置や、指揮官からのコマンド表示に使うんだけど、あんたが使うことはないだろうから、機能は殺してあるみたいね。使えるのは音声通信と、せいぜいカメラ/ビデオ機能ぐらい。これも電源オン/オフはリモート」

「つまり、これがヘッドセット・サブシステムか。君たちともこれで会話できるの?」

「会話はね。あたしたちのは、別に戦術支援機能があるから、分隊内ではそっちを使うことになるけど、割り込みもできる」

「その支援機能は、これと何が違うのかな?」

「操作方法が違うの」ブラウンアイズは、ぼくの手からヘッドセットを取り返すと、左耳部分の操作パネルを示した。「音声通信はピックアップに話せば、自動的にアクティブになる。これがボリューム。640M のバッファを持ってて、だいたい30 分ぐらいの通話が自動録音される。この2 つが再生とスキップボタン。古い通話から上書きね。まあ、あまり使うことはないと思うけど」

ブラウンアイズはヘッドセットをぼくに渡すと、別のヘッドセットを取り出した。ゲスト用のものと形がかなり違う。左目のディスプレイも拳大の大きさだ。ヘアバンドに、ベルトの付いた平ぺったいデバイスが巻き付けてある。

「これがあたしたちの。戦術支援機能で命令書や周辺のマップ、分隊全員の位置情報、Zの接近警戒情報、その他、各種データベースなんかへのアクセスもできる」

「それが全部、これに入ってるの?」

「いえ、こっちが本体」ブラウンアイズの手に、スマートフォンを一回り小さくした、丸みのあるデバイスが現れた。「Android OS のコントローラ端末よ。これを3台装着するの。通常は2 台でバランシング処理して、3 台目はホットスタンバイ用。防弾・防水・耐熱仕様。象が踏んでも壊れない......らしいわ。試したことはないけど」

「へえ、すごい」ぼくはコントローラを受け取った。「3台も持ち歩くのは大変だね」

「これまでは、2 台でよかったんだけど」ブラウンアイズは肩をすくめた。「ソリストのせいで増えたわけ」

「どうやって持ち歩くの?」

「それは人によって違うわね。男はだいたい背中のくぼみと、太ももに巻き付けるみたい。女はもう少し楽ね。いろいろ凹凸があるから」

言うほど起伏のある体型には見えなかったが、それを指摘してもいいことは何もなさそうだったから、ぼくは黙って頷くだけにしておいた。

「あんたのはゲスト用だから、コントローラはなし。作戦中に下らないことをペチャクチャ喋られても迷惑だから、こっちから割り込みを許可しない限り、誰にも声は届かない。何か言いたいときは、まずあたしに言って。あたしがいなければ、他の分隊員に」

「わかった」

ぼくは2 つのヘッドセットを見比べた。ブラウンアイズのヘッドセットには、ピックアップも操作パネルもない。

「これはどうやって会話するの?」ぼくは訊いてみた。

「ここ」と、ブラウンアイズが指したのは、巻き付けてあるデバイスだった。「この部分が後ろに来るように首に巻くの」

「あ、骨伝導マイク?」

「ハズレ」ブラウンアイズは素っ気なく答えた。「これはT-JEBMIU」

「ティージェブエムアイユー?」

「Transfer Jet Brain Machine Interface Unit。脳とデータをやり取りするの」

「へえ、これがそうなんだ」

JSPKF が脳の電気信号で操作するシステムを実用化している、という話は聞いたことがあったが、具体的なことを知る人間に会ったことがなかったから、都市伝説の類かと思っていた。

「じゃあ、このティージェブ何とかで、装備の操作を行うんだ。脳波だったら、もっとヘルメットみたいに、頭全体を覆うような形になるのかと思ってた」

「正確に言うと、BIAC――BIAC というのは、このデバイスの名前ね――が、直接脳波を読むわけじゃないの。今、あんたが言ったように、頭をすっぽり包むようなセンサーが必要になるから、作戦行動中には向かないでしょう」

「じゃ、どうやって?」

「あたしたちの脳には、マイクロマシンが注入されてるのよ」ブラウンアイズは、こめかみを指で弾いた。「そいつらが、脳内の特定ポイントに分散して、電気信号を読み取るチップとケーブルとして働く。BIAC と通信する、いわば回路は、うなじのあたりに網状に展開されるの」

ブラウンアイズはいきなり背中を向けると、軽く俯いて、髪を手で押さえて白いうなじを見せた。心臓がどきんと跳ねたのは、その行動が唐突だったせいばかりではない。

「ここにBIAC を当てると通信ができる。マイクロマシン側から発信することは、あたしたちが使ってるタイプだとできないから、BIAC からリクエストを投げてやるとマイクロマシン回路がレスポンスを返してくるのよ。通信速度はだいたい480Mbps ぐらい」

ブラウンアイズは背筋を伸ばして振り返った。うなじを凝視していたぼくは、慌てて目を逸らすと、技術的な興味しかない、という表情を作った。

「つまり、非接触型高速通信インターフェースで読み取るわけか。そこまでやるなら、マンガでよくあるみたいにプラグを差し込めば、有線でもっと高速通信ができる気がするけど」

「最初はそれも検討されたらしいけど」ブラウンアイズは頷いた。「結局、有線の研究はずっと前に中止されたらしいわ。コネクタ部分からの感染と免疫拒否反応が解決できなくて」

「じゃあ、BIAC はソリスト・システムの一部というわけじゃないんだね」

「そうよ。部隊内通信のために、ずっと前――ICZF 時代から、世界各国で使用実績があるわ。谷少尉がよく言う戦闘証明済ってやつね。作戦中に大声で命令を怒鳴るのは、Zに向かってランチの鐘を鳴らすのと同じだから。もっともソリストのために、マイクロマシンは最新型にアップデートしたけど」

ブラウンアイズはキャビネットから、数枚のパンフレットのような紙を取り出して、ぼくに渡した。表紙のど真ん中に、YOUR EYES ONLY と太いゴシック体が血のような赤字で印刷されていて、下の方にハウンドのロゴがある。ページをめくると、ヘッドセットを装着した頭部のCG が目に飛び込んできた。

「2 ページ目に通信の概要が書いてあるから」

2 ページ目には、日本語ではない言語がぎっしりと印刷されていた。英語ですらない。

「......これ、何語?」

「ドイツ語だけど。読める?」

「そうだな」ぼくは力なく笑った。「ヴォイニッチ写本が読めるのと同じ程度には読めるかな」

「つまり読めないってことね。簡単に説明すると、こういうこと」

たとえばブラウンアイズが発言する文章を頭に思い浮かべると、脳内のマイクロマシン・ネットワークがそれを拾い上げ、キューに蓄積する。BIAC は1 ミリ秒毎にマイクロマシン・ネットワークにリクエストを投げ、マイクロマシン・ネットワークはキューの情報をレスポンスする。BIAC は、コントローラ端末に得た情報を送り、コントローラ端末がサーバに送信する。サーバは情報を音声データに変換して、指揮官なり他のバンド隊員なりに送信する。このとき、あらかじめ登録してあるブラウンアイズの音声パターンに合成される。

「単なる思考と、発信したい文章と、どうやって区別するんだ?」

「特定のヘッダとフッタを付けるみたいなことをやるわけだけど、そこは何日か訓練が必要ね」

「じゃあサーバと通信ができなくなったら、隊員同士での会話はできなくなるわけ?」

「コントローラ端末にも、同じ機能があるの。普段はスリープ状態だけど、サーバと通信ができなくなったり、トラフィックが低下してる場合は、誰かの端末をサーバとして処理を継続することができる。もともと、JSPKF で使ってたのは、実はこちらの方法なの。言ってみればP2P みたいなものね。ソリストの導入によって、クラサバ式になったのよ」

ブラウンアイズは不意に一歩近づくと、息がかかるぐらいの距離に立った。ぼくはまたもや心拍数が急上昇するのを感じたが、小柄なバンド隊員の顔には、色気とは真逆の険しい表情しか浮かんでいなかった。

「明日の朝、隊員間のコミュニケーションシステムはソリスト・プロトコルに切り替わることになってるわ。そこから帰還するまで、元に戻すことはできなくなる。つまり作戦行動中の通信は、全てソリストに依存することになるのよ。頼むからしっかりソリストの面倒を見てよね。作戦中に通信ができなくなったりしたら、あんたの大事な部分に一発ぶちこむからね。ラバーバックショットだって、相当痛いと思うわよ」

ぼくは頷くことしかできなかった。自分が設計したわけでも実装したわけでもないシステムを、1行のソースも見せてもらえないまま、デバッグしなければならないプレッシャーが、全身に重くのしかかる。いっそ、独房に監禁されることになっていた方がマシだったかもしれない。

そんな切実な思いを見てとったのか、ブラウンアイズは後ろに下がると剣呑な表情を消した。そして、少し和らいだ口調で続けた。

「まあ、データ通信部分は枯れた仕様なわけだから、そこにバグなんかが発生することはないと思っていいわよ。ソリストはその仕組みの上に流れるデータの種類と量が変わっただけだから。詳細はたぶんあっちの誰かから説明があるはずだけど」ブラウンアイズは、キーレンバッハ氏たちの方を親指で指した。「しっかり頭に叩き込んでおくのね。あと、そのアームシールドを自分で脱着できるように、明日までに練習しておいて。いいわね?」

「ああ、わかっ......」

「じゃ、次、行くわよ。武装の説明するから」

ブラウンアイズは、ぼくの返事を待とうともせず、さっさと格納庫の外に向かって歩き出した。JSPKF には他人の返事や了承を待たない、という不文律でもあるのか。それとも、ブラウンアイズが特別なんだろうか。

(続)

コメント

検閲官

>Tranfer Jet Brain Machine Interface Unit

Transfer でしょうか。

Dai

半円形 -> 半円筒形?

グリッド

創世記機械?懐かしい。

イエーガー

ブラウンアイズがシステムに詳しすぎるのが凄い違和感、自分が使うシステムの概要を座学的に学んでいたとしてもエンドユーザーのしかも少女が"数値まで"キッチリ暗記してるは異常だと感じてしまいますね。(それも含めて伏線の一部なら無視して下さい)