罪と罰(9) 大学訪問

「女子大!」興奮した顔の守屋が叫んだ。「女子大っすか!」

「守屋、声が大きい」

私はたしなめたが、興奮状態の若い男子はそれぐらいで沈静化しなかった。

「だって女子大っすよ、女子大。女子大ってことは、女子大生がいっぱいいるってことですよ」当たり前のことを口走りながら、守屋は3バカトリオの残りの2人の方を振り返った。「な、そうだよな」

「お前、みっともないからやめれ」そう言いながら、木下の顔もニヤついていた。

足立も嬉しそうな顔をしているし、いつもは無口なマサルでさえ、目を輝かせているように見える。私はクミと顔を見合わせて、やれやれと言わんばかりにそろって苦笑した。こいつらは女子大生を見たことがないのか。

「あんたら、仕事でいくんだからね。ナンパしにいくんじゃないのよ」

「やだなあ、箕輪さん、そんなことわかってますよ」足立が爽やかな笑顔で言った。「ぼくたちを信用してください」

「おめーらだから信用できないんだよ」

「そーだそーだ」クミも私に同意してくれた。

「明後日の午後いちで出るからな」五十嵐さんも楽しそうに言った。「ロビー集合な」

全員がうなずいた。特に男性陣は五十嵐さんに最敬礼しかねないほど、目を輝かせている。

火曜日、プロジェクトAの定例の日だった。しょうもない男子どもがこうまで興奮しているのは、五十嵐さんが告げた予定のためだった。

「木曜日の午後、全員で外出するからそのつもりでな」

「外出ですか」私は首をかしげた。「どちらへ?」

「このチームが作ろうとしているのは、大学向けの就活支援アプリだよな?」

「そうですね」

「そのエンドユーザは?」

「大学です」

「だな。だから、大学に行くんだ」

「見学ですか?」

「いや、商談だよ」五十嵐さんは笑った。「おれの知り合いで、横浜市で短大の教授をやっている人がいるんだ。情報工学だか何だか、そういうもっともらしい名前の講義をやってるんだが、学内の情報システム委員会の委員でもある。その人に就職課の人間に話を通してもらった。うまくいけば、プロジェクトAの顧客第1号になる」

まだアプリそのものが影も形もない状態で、商談なんかできるのだろうか、と思ったが、その疑問を口にする前に、クミが手を上げて質問した。

「どこの大学に行くんですか?」

「港北ニュータウンに一昨年できたばかりの、美和学園大学だ。女子大だよ」

この最後の単語に、どうしようもない男どもが激烈な反応を示したわけだ。

どことなく浮ついた雰囲気のままプロジェクトAの定例ミーティングは終わり、私たちはオフィスエリアに戻った。女子大生との合コンがどうとか妄想に浸っているらしい3バカトリオに、私は忘れないうちにと注意しておいた。

「おーい、今日中に外出申請出しときなよ」

はーい、わかってまーす、という返事を聞きながら席に座ると、カスミさんが寄ってきた。

「外出?珍しいね」

「はい。ちょっと大学へ」

「大学......ああ、例のプロジェクトの。現状視察みたいな?」

「あ、いえ。何か五十嵐さんの知り合いがいるとかで。顧客......候補みたいな」

「じゃあ要件定義に行くってこと?」

「そこまで話が進むかどうかはまだわからないですけど。でも、五十嵐さんは、うまくいけばすぐにでも受注にこぎつけられそうだとは言ってましたね」

「ふーん。ま、確かにうちにないスピード感はあるよね、あの人のやってることって」

「そうですね」私もうなずいた。

うちの会社の典型的な新規顧客からの受注の流れだと、まずは営業が何度か訪問して、おおざっぱな要件や予算なんかを聞き出し、概要をまとめるところから始まる。相手にもよるがこれに1~2週間を要する。それから課長クラスが若手をお供に訪問し、改めてハードとソフトの要件をヒアリングし、要件定義書を作成する。これにもだいたい2週間ぐらいを費やす。その後は何度か見積を出し、価格の交渉を繰り返す。契約に至るまでおよそ2ヵ月はかかるし、RFP が必要な場合は数週間は延びることがほとんどだ。これはAS/400時代のやり方を引きずっているためだ。

CS開発部、公事開発部の場合、開発の全行程がこの方法で回るようにがっちり仕組みができてしまっているので、今さら変えるわけにはいかないのは理解できる。だが、Webシステム開発部まで、そのやり方に固執しなくてもよかったのではないかと思う。

とはいえ、これまで何となくそれに乗っかってきて、変えようという方向に思考が向かなかったのだから、私も偉そうなことはいえない。その点、五十嵐さんは外部の人間なので、過去の慣習などに囚われることなく、効率重視で進めることができたのだろう。もっとも五十嵐さんの場合、そういう慣習を知っていて、あえて無視してみせているという可能性も否定できないが。

五十嵐さんと仕事を始めてまだ長くはないが、1つわかったことがある。五十嵐さんは、効率が悪いことをとことん嫌うのだ。それは、ミーティングでの冗長な報告をばっさりと止めさせたことでもわかる。最初のうちは、五十嵐さんがこの会社にいる期間が限られているため、ムダなことに時間を費やしてはいられないためかと思っていたが、やがてそれだけではないことに気付いた。どうも本質的にそういうことが我慢ならないらしい。

「で、どこの大学に行くの?」

「港北ニュータウンの何とか大学らしいです」

「へえー、あっちの方は行ったことないなあ。何かお土産買ってきてね」

「はーい」

カスミさんは、毎日のほとんどを、会社と町田市にある自宅との往復だけに費やしているはずだ。病気の父親と、小学生の男の子と、保育園の女の子の世話で、平日は寄り道をする時間などない。カスミさん自身も、アトピーと腰痛に悩まされていて、ひどい時期は通院することもある。休日もたまった家事で、ほぼつぶれると言っていたことがあるから、どこかに遊びに行くような余裕はないのだろう。

以前に五十嵐さんが疑問を投げかけたように、カスミさんは週に3日は16時に退社する。その上、子供の発熱などで保育園から呼び出しを受けたときなど、仕事の途中でも飛んで帰らなければならない日もある。本来なら月間の所定労働時間に満たないので減給対象になるはずなのだが、人事マジックで契約形態が年俸制になっているので、何らかの理由をつけて、黙認されているようだ。これは、東雲工業のシステムをメンテナンスできるのが、カスミさんしかいないためということも大きいだろう。

私の入社と、カスミさんの異動は同じ時期だった。お互いに全く新しい職場ということで、いろいろ協力したり相談し合ったりする過程で、私たちは年齢差を超えて仲良くなった。私がこの会社のルールをいろいろ憶えようとしているときに、カスミさんにはいろいろ助けてもらったこともある。入社して何日か経ったとき、私が何気なく「Javaとか憶えないんですか」と訊いたら、カスミさんは少し寂しそうに笑った。カスミさんの家庭の事情を知ったのは、そのときだ。

Webシステム開発部の人たちは、みんなカスミさんの事情をそれなりに理解しているので、特に不平などを言うこともないが、事情を知らない五十嵐さんが何と言うか、カスミさんは少し心配していたらしい。だからミーティングで質問が出たものの、あまり深く突っ込まれるようなことがなくて安堵した、と後でこっそり話してくれた。

2日後、私たちAチームのメンバー全員は、それぞれの昼食を済ませた後、ロビーに集合して会社を出た。うちの会社には、営業職以外は特にドレスコードがあるわけではないので、普段はみなカジュアルシャツやポロシャツなどが多いが、今日はさすがにスーツだ。私も滅多に着ないパンツスーツを出してきた。3バカトリオも、揃って黒のスーツで、まがりなりにもビジネスマンらしい外見を整えている。

もっとも口から出る言葉は普段と何ら変化がない。

「女子大かあ」守屋がニタニタしながらつぶやいた。「女子大なんだよなあ。うん、女子大。しかも会社の金で。素晴らしい」

「お前、女子大属性か何かか」と木下。「ったく、みっともない。少し離れて歩けよ」

「まあ、いいじゃない」と足立。「こういう機会でもなけりゃ、一生、女子大生なんかと縁はないだろうからさ」

「なんだと」

呆れた私は、五十嵐さんに言った。

「本当にこいつら連れて行くんですか?今からでも考え直した方がいいんじゃないかと思いますが......」

「何事も経験だよ」五十嵐さんはそう言って笑っただけだった。

「クミちゃん」私はクミを手招きした。「あいつらが暴走したら、蹴り入れてでも止めるのよ」

「わかりましたけど、心配ないと思いますよ。ああ見えて、結構、人畜無害系ばっかですから」

クミは3バカトリオに誘われて、よく会社帰りに飲みに行っている。ひょっとして「Webシステム開発部の紅一点」を巡って恋の駆け引きなんかが繰り広げられていたりするのか、とも思ったが、どうやらクミは3人におごらせるだけおごらせて、好きなだけ飲み食いをした挙げ句、さっさと1人で帰ってしまっているようだ。

「まあ、いいけどね」私はもう1人のAチームのメンバーの方をちらりと見た。「マサルは大丈夫かな。確か、外出するのは、かなり久しぶりだったような」

考えようによっては、3バカトリオよりも、マサルの方が要注意かもしれない。お世辞にも女性にもてる容姿とは言えないので、大勢の若い女性を目にして、どこかの回路が切れてしまったりしなければいいのだが。

クミもちらりとマサルを見たが、それほど心配している様子はなかった。

「マサルは心配ないですよ。人とコミュニケーション取るのは下手ですけど、やるときはちゃんとやる奴ですから」

その口調には信頼と安心が感じられた。私には見えないマサルの美点を把握しているようだ。クミとマサルが付き合っていることを私が知るのは、それから数ヶ月後のことだった。

私たちは東横線で日吉駅まで行くと、グリーンラインに乗り換えて、センター北駅まで地面の下を進んだ。センター北駅に着くと、モザイクモール港北方面に歩き、バス停に出る。目的地まではバスで10分ほどだった。

美和学園大学は、小高い丘を切り開いた、森に囲まれた場所にあった。もう少し暖かくなって森の木々が息づく季節になれば、さぞかし楽しい気分になるのだろう。美和学園大学のホームページにも「豊かな自然に囲まれた美しい環境で」とリゾート地のパンフレットのような文句が並んでいた。

「やっと着いたあ」バスから降りた守屋が思い切り伸びをしながら、期待に満ちた視線を周囲に走らせる。「さて、女子大生さんたちは......」

時間の関係か、それとも3バカトリオの日頃の行いが悪いのか、バスには学生らしい女性は数人乗っているだけだった。そのせいもあって、3バカトリオはキョロキョロと周囲を見回していた。

「おい、行くぞ」

キャンパスはバス停から、ゆるやかな坂を上った先に見える。3バカトリオは、先を争うような早足で坂を上り始めた。

「おーい、そっちじゃないぞ」五十嵐さんが呼び止めた。「こっちからだ」

五十嵐さんはバス停から少し先にある建物を指すと、すたすたと歩き出す。

「なんかキャンパスから遠ざかっていく気がするんですけど」守屋が後ろを振り返りながら訴えた。

「キャンパスには用はないよ」五十嵐さんは3バカトリオの希望を打ち砕く言葉を口にした。「これから行くのは事務棟。そこの2階から研究棟に行けるんだ」

私たちはぞろぞろと事務棟に入った。受付はきれいではあったが没個性的で、市役所や区役所のそれと似ていた。五十嵐さんが来意を告げると、応対してくれた中年女性は手元のPCで予約を確認してから、人数分の来訪者カードをよこした。

「研究棟の3階、会議室5です。場所はおわかりですか?」

「大丈夫です」五十嵐さんは私たちを振り返った。「行くぞ」

目指す研究棟は、事務棟に隣接した白亜の7階建てのビルで、渡り廊下で結ばれていた。渡り廊下を通ったとき、遠くのグラウンドでジャージ姿の女子大生たちがランニングをしているのが見えた。3バカトリオにとっては、待望の女子大生の集団だったが、顔も体型も判別できない距離からではたいしてありがたみを感じなかったようだ。

五十嵐さんが会議室5をノックすると、男性の声で応答があった。

「はい、どうぞ」

「失礼します」

会議室で待っていたのは、初老の男性だった。髪はかなり白くなっているが、顔はまだまだ若々しい。

「やあ、おひさしぶり」男性は親しげな口調で五十嵐さんに笑いかけた。「4年ぶりぐらいかね」

「おひさしぶりです。先生もお変わりありませんなあ」五十嵐さんも楽しそうな声で応じた。「相変わらず若々しいですな」

「いやいやいや。どうだい、例のイニシアティブの方は?」

「順調ですよ。着々と」ニヤリと笑いながらそう言うと、五十嵐さんは私たちの方を振り返った。「こちらは荒木准教授だ。先生、こいつらは、私が今いる会社のエンジニアたちです」

「はじめまして。荒木です」荒木准教授はそう言うと、あらかじめ用意していた名刺を、私と隣にいた守屋に差し出してきた。「すまんね。こんなに大人数だとは思わなくて、名刺の用意がないんだ」

いただいた名刺には「文化人類学部 准教授 荒木タクジロウ」と印刷されている。文化人類学とは、何を研究する学問なのかよくわからなかったが、そういうことを質問するのも気が引けた。

「ま、座って座って」名刺交換が終わると、荒木准教授は気さくな調子で、会議室の椅子を漠然と手で示した。「どこでも自由に適当に」

私たちがそれぞれ手近の椅子に落ち着くのを待って、五十嵐さんはカバンからプリントアウトを取りだして全員に配った。守屋、木下、足立が作った図だった。

「じゃ、早速始めさせてもらいますわ。まず、それを見てもらいましょうか」

「メールでは簡単に書きましたが」五十嵐さんは説明を始めた。「学生さんの就活を支援するアプリを提供できればと考えています。機能はいろいろありますが、要はそれがあれば、就職活動に必要な情報は全て入手できるようなモノが目標ですな」

「ほう。そりゃまた大きく出たね」荒木准教授は面白そうな顔で言った。

「まずは、求人情報の提供。もちろん各種就活サイトへのリンクや、オンラインサービスからのデータもですが、大学の方に届く企業からの求人データもあるでしょうから、それらもまとめて検索できるようにします」

「ふむふむ」

「次に説明会や会社訪問、インターンシップなんかへのエントリー。あらかじめ登録しておく履歴書や写真なんかを、ボタン1つでPDF形式で送信できたり、エントリーフォームへの自動入力機能ですね。自動でできない場合は、入力支援機能を使えます」

「なるほど」

「3つめに学生さんからの口コミデータベースなんかも面白いんじゃないかと思いますね」五十嵐さんは熱のこもった口調で続けた。「もちろんネット上にも口コミ情報はありますが、ここの学生さんからの実体験に基づく口コミ情報を、就職課が精査することで、一段と精度の高いデータになると思います。しかも、それは年々、蓄積できますからね。その他、卒業生からの入社後の体験談なんかも、あるといいですね」

「なるほど、いいね」

荒木准教授は嬉しそうにうなずいていたし、Aチームのメンバーたちも感心したような顔をしていたが、私はこれだけの機能を短い期間で実装することへの不安の方が先に立ってしまった。

そんな私の不安感を見越したように、五十嵐さんは少し声のトーンを落とした。

「問題があるとすれば、来年度の就活シーズンに間に合うかどうかってとこですかね」

「そうだね。会社訪問や説明会の受付は、4月から始まるからね」

「まあ、できる部分から、随時リリースということで」

「とにかく今の就職難はもう氷河期なんてもんじゃないからね」荒木准教授は私たちに向かって言った。「やれることは少しでもやってあげたいんだよ。こういう提案をしてくれて、とってもありがたく思ってますよ」

「いえ......私たちは......」

五十嵐さんの言う通りにしているだけです、と続けようとした私の言葉を、その当人が素早く遮った。

「今、話したのは、ほんのさわりですよ。今年は間に合わなくても、どんどんバージョンアップさせてくれると思いますので、こいつらの若い感性に期待していてください」

私たちのプレッシャーを増加させる言葉を、五十嵐さんは平然と口にした。

「期待してるよ。もっとも、本当はこんな就職氷河期が過ぎ去って、売り手市場に戻るといいんだがね」

「政治家もあてになりませんからね。何とかミクスとか掛け声だけ勇ましくても。おっと」五十嵐さんは自分の額をピシャリと叩いた。「政治家って言うと、先生に怒られるんでした」

私たちが揃って不思議そうな顔をしたのが面白かったらしく、荒木准教授は声を上げて笑った。

「そう。政治家というのは自分の哲学を持って政を為す人のことだ。政治屋は党の利益のために、政治業者は自分の利益のために働く輩のことだ。残念ながら、今の日本にいるのは、政治屋か政治業者ばっかりだな」

「それには賛同しますが、あまり大きな声で叫ばない方がいいですよ。相変わらず、学校から煙たがられているんでしょう」

「大きなお世話だよ」笑いながら荒木准教授は私たちを見た。「この男は前からこうなんだよ。きっと今でもこうなんだろう?私以上に言いたいことを遠慮無く言うんだろうな?」

「はあ」私は思わず正直に答えた。「そうですね」

荒木准教授は勝ち誇ったように五十嵐さんに向き直った。

「ほらみろ。君こそ放り出されないように気をつけろよ。私は君の改革に期待してるんだからな」

「改革?」

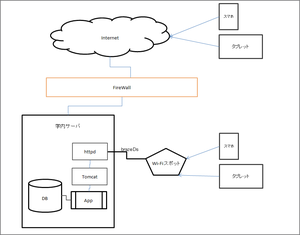

「まあ、その話は後でゆっくりな」五十嵐さんが割り込んだ。「話を戻しますが、サーバを何個か立ててもらうことになりますが、それは大丈夫でしょうかね」

「ああ。とりあえずはプロトタイプということで、うちのホームページを置いているサーバに間借りさせることはできるよ。ただ、あまりパワーがあるマシンじゃないから、いずれは1台ホスティングを追加することになるだろうな。もう今からじゃ、来年度予算に割り込ませるのは無理だから、何とか理由をひねり出して、用意するしかないか」

「学内にWi-Fiスポットを設置して、学校にいるときはそっちに接続することを推奨すれば、ホームページサーバの負荷も減るんじゃないですかね」

「うん、まあそうだな。でも、そうなると、ホームページと学内のサーバの両方に同じデータをアップしなくちゃならんし......」

その後、五十嵐さんと荒木准教授は、てきぱきとハード面の話を進めていった。五十嵐さんは言葉を選ぶことなく、IT用語を口にしていたが、荒木准教授も戸惑うことも訊き返すこともなく、それに応じている。知ったかぶりをしているわけでもなさそうだった。

話が一段落し、荒木准教授が席を外したとき、私は五十嵐さんに訊いてみた。

「あの、荒木さんって、こっちの業界にいらっしゃったんですか?」

「おお。最初はソフトウェアエンジニアだったんだ。たぶん、名前を聞けば知ってるような大手のSIerにいたよ。俺が先生と知り合ったのも、その頃だよ」

「じゃあ」守屋が身を乗り出した。「Javaとかバリバリ組めたりするんですか?」

「いや、VB6全盛のあたりで辞めたからな。本格的なオブジェクト指向言語は経験してないんじゃないかな」

「そうですか」

ドアが開き、荒木准教授が戻ってきた。同時にコーヒーの香りが鼻を刺激する。両手に抱えたトレイの上に、コーヒーポットと人数分のカップが載っていたのだ。ドアの近くにいたクミが慌てて立ち上がると、ドアを押さえて荒木准教授が通るのを助けた。

「ああ、すみません」五十嵐さんも立ち上がった。「いや、実を言うと、先生の淹れてくれたコーヒーがいつ出てくるのか、ずっと楽しみにしとったんですよ」

「な、こういう奴だよ」荒木准教授は会議テーブルの上にトレイを置くと、わざとらしく嘆息した。「ずうずうしいったらありゃしない」

「あ、すみません。お手伝いします」私は立ち上がると、ポットを手に取った。「いい香りですね」

「先生のコーヒーのこだわりはちょっとしたもんだぞ」まるで自分のことのように自慢げに言いながら、五十嵐さんは重なっていたカップを展開してくれた。「ちゃんと豆から自分で選んでるしな」

「いや、大したことじゃないよ。それで、何の話だったかな」

「先生が前にシステム業界にいたって話をしてたんですよ」

「ああ、そのことか。お、ありがとう」荒木准教授は私からカップを受け取ると穏やかな顔で笑った。「昔のことだな」

「実は、今日、伺った理由がもう1つありまして」五十嵐さんがコーヒーの香りを楽しみながら言った。「先生にそのときの話をしてもらおうと思ってたんですわ。こいつらにはいい勉強になるんじゃないかと思いましてな」

「あれをか」

「あれです」

「今の若者の役に立つかな?まあ、いいか。じゃ、ちょっと休憩して話そうかね」

そうは言ったものの、荒木准教授はすぐには語り出そうとしなかった。コーヒーを一口含むと、少しの間、何かを考えこむように黙っている。その顔を見て、あまり愉快な話ではないんだな、と私は予想した。

ようやく荒木准教授が口を開いたとき、その口調は少し重かった。

「あれはそうだな。もう15年以上前になるのかな......」

(続く)

この物語はフィクションです。実在する団体名、個人とは一切関係ありません。また、特定の技術・製品の優位性などを主張するものではありません。

コメント

通りすぎた

准教授が途中から教授になってますよ。

東横沿線

日吉駅で乗り換えるのであれば、グリーンラインですよ。

やじうま

本社横浜市って書いてたと思うけど、東横線で日吉経由でセンター北ってことは

最寄り駅はどこなんだろう。菊名とか綱島とか?

本筋とあんまり関係ないところが気になるw

クミとマサルがつきあってるって話は後で生きてくるんですかね。

冷たい方程式の亀井くん、ムツミさんみたいな感じ?

流し読み

「さわり」を誤用している。人に見せるなら言葉は大事。

名無しPG

言われてますよ五十嵐さん!(笑)

蒼

文化庁が発表した平成19年度「国語に関する世論調査」では、「話のさわりだけ聞かせる」を、本来の意味である「話などの要点のこと」で使う人が35.1パーセント、間違った意味「話などの最初の部分のこと」で使う人が55.0パーセントという逆転した結果が出ている。

流し読みさん、名無しPGさん、蒼さん、どうも。

「さわり」は「要点」の意味で書いたつもりだったんですが、わかりにくかったですね。

と思ったら、実は、「さわり」の意味が「要点」というのも、間違いかもしれない、という説を発見しました。

http://tak-shonai.cocolog-nifty.com/crack/2008/07/post_18d7.html

これによると「話のクライマックス」という意味のようですね。

やっぱり本文中の「さわり」は適切ではないですね。

日本語って、奥深い。

遅くなりましたが「高慢と偏見」の電子書籍版をダウンロードしていただいた方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

名無しPG

「今、話したのは、ほんのさわりですよ」

と書かれていたので、個人的には「要点ですよ」というより「ごく一部ですよ」的な意味に取ってしまいました。^^;

「今、話したのが、さわりの部分ですよ」

みたいな形だったら「要点」っぽいかなーという気もしますけども。

「ほんのさわり」が「要点」ではなく「話のクライマックス」というのは無知で恐縮ですが初めて知りました。勉強になります。^^;

オレンジ

商談の展開が速いですね。

なるほど、有力な顧客候補がいたからこその大学向けなのか。

これで商談成立したらこの准教授のツテでさらに販路拡大できそうで、営業的には勝算ありそうです。

あとはちゃんと開発できるか…ですね。

あ、これガラケーの学生はどうするんだろう。