夜の翼 (5) 横浜ディレクトレート

アーカム・テクノロジー・パートナーズ横浜ディレクトレートは、根岸森林公園の地下に設けられている。私がこの組織に迎えられる以前は、横浜駅近くのビルを拠点としていたそうだが、数年前にSPU からの大規模な攻撃があり、放棄せざるを得なくなったようだ。当時は関東地方の一支部にすぎなかったが、所沢、目黒、八王子などの支部が同時に壊滅したため、日本におけるアーカムの基幹機能が集中する一大拠点となった。

根岸森林公園は県内でも有数の桜の名所で、3 月末から4 月にかけては多くの花見客が訪れるし、普段でも親子連れやカップルが、なだらかに広がる芝生の広場にやってくる。横浜競馬場の跡地が高所に残っていて、そのレトロで重厚なコンクリートの外観が惹きつけるのか、コスプレイヤーが撮影をしている風景もたまに見られる。

市内の他の公園と趣を異にするのは、公園敷地内に大きく食い込む形で、米軍施設が存在していることだ。もちろん、フレンドシップデー以外は立ち入り禁止である。横浜ディレクトレートは、書類上、この米軍施設の一部ということになっているらしい。当の米軍関係者がアーカムの存在をどう捉えているのか正確には不明だが、職員や兵士には、冷戦時代から地球外生命体の研究を密かに続ける政府の一機関が、本国の資産家からの資金提供により細々と存続していて、害にはならないので軍部も黙認している、というような説明がされているとのことだ。

横浜ディレクトレートには、200 人以上が何年も活動できるだけの物資や施設が確保されているが、職員全員がここで寝泊まりしているわけではない。多くは横浜市内か、近隣の市区町村に自宅を持っていて、いくつかの中継ステーションから地下に降り、私たちが使ったようなカートで通勤しているのだ。私自身は、何年も前に離婚して以来、家族と呼べる人間もいないので、ここに一室をもらっている。サチは市内の実家から通勤している。

横浜ディレクトレートの地下プラットフォームに着いたとき、私がそう説明すると、シュンは細い瞳に興味の色を湛えて訊いてきた。

「ぼくはどうすればいいんですか」

「その気ならここに住んで、ここから学校に通えばいいよ。もちろん今まで通りでも構わない。うちのセクションの子たちも、一人はここに部屋をもらってるが、残りは自宅から通ってるよ」

「子たち?」ナナミが聞き咎めた。「子供ってことですか? シュンみたいな」

「言ってなかったな。12 歳から17 歳の未成年だ」

「それって労働基準法的に......」

「心配はしなくていいわよ」カートの返却手続きをしていたサチが、横から補足してくれた。「クリアしてるから」

「子供ばっかりのプログラミングの仕事ってことですか」シュンは確認するように言った。「学校みたいですね」

「ああ、いや、子供だけのチームは、うち......セクションD だけだ。他は全員大人だ。セクションD は三ヶ月前にできたばかりだ。何でも新しい試み、ということでね」

「その子たち、学校はどうしてるんですか」

「シュン」ナナミが焦ったように言った。「話を聞くだけって言ったよね」

「だから訊いてるんじゃん」

「まさか、やる気になってるんじゃないでしょうね」

「うるさいなあ。ちゃんと話を聞くって言ってるじゃん」

「うるさいとは何よ、うるさいとは」

二人が言い合う様子は、確かに恋人というより姉弟のそれだ。私が思わず微笑むと、返却手続きを終えたサチが訊いた。

「とりあえず会議室取ります?」

「いや」私は首を横に振った。「うちのセクションは、まだ残ってるんだな」

「はい。さっきの割り込みのおかげで、今日の構築分が終わってないですから」

「職場見学といこう。あれこれ説明するより実際の現場を見た方が早い。顔合わせも同時にできるからな」

「でも」サチはシュンの顔をちらりと見て囁いた。「いきなり中枢に入れて大丈夫ですか? やっぱりやらないなんてことになったら、記憶のリビルド作業が大変ですよ」

「大丈夫だ。あの子はきっとこの仕事をやるよ」

「どうしてそう断言できるんですか」

「男の子だからな」

「?」

首を傾げたサチを放っておいて、私はシュンとナナミを呼んだ。

「行くぞ」

「どこへ?」ナナミが訊いた。

「シュンがこれから働く場所......」私はナナミの険悪な表情を見て言い直した。「かもしれない場所だよ」

ナナミが何か言い返そうとしたが、シュンは頷いて私が指すエレベーターに向かった。ナナミも慌てて後を追う。サチも私の顔をもの問いたげに見つつ、エレベーターのボタンを押した。すぐに扉が開き、私たちは定員20 名の広いケージに乗り込んだ。地下3 階のボタンを押すと、エレベーターは静かに上昇を開始した。

「B5 からB1」エレベーターの階数ボタンを見ながら、シュンが呟いた。「地上はないんですね」

「さっきも話した通り、地上は公園だからな」

「B5 とB4 には何があるんですか」

「車両メンテナンス施設や各種インフラ設備、マシン室、備品倉庫、非常用発電所、その他諸々だ。見ても面白くないからスキップする。地下3 階と2 階が職場になる」

「B1 は?」

「偉い人たちがいるから、通常は入れないよ」

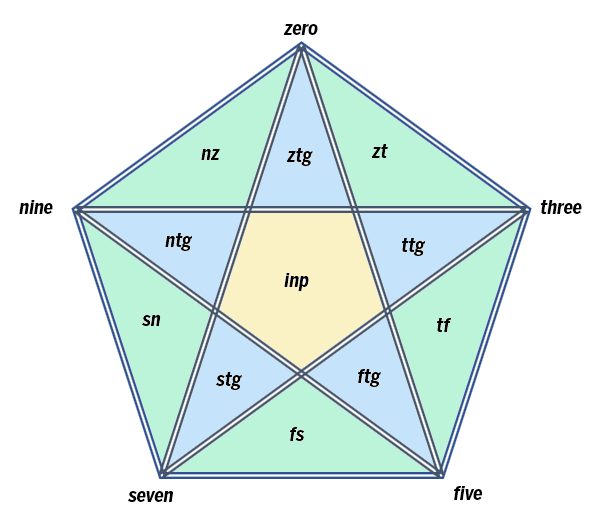

横浜ディレクトレートは、真上から見ると正五角形で、それぞれの頂点を結ぶ五芒星形のラインが通路になっている。この形は、奇をてらったとか、ペンタゴンを真似たとかではなく、意味があるらしいが、その理由は教えてもらえなかった。

五角形の頂点には、それぞれ名前がある。正確に北を指している頂点がzero で、時計回りに、three、five、seven、nine と呼称されている。通路で区切られる10 個の二等辺三角形と、中央の逆向きの五角形のブロックにも名前がある。エレベーターはinp と呼ばれる中央ブロックの各辺に一基ずつあり、私たちが乗ったのは、ntg ブロックのエレベーターだ。

B3 でエレベーターを降りると、左右に通路が広がっている。私は左方向に歩き出しながら説明した。

「このフロアには、情報部と保安警備部、製造技術部などがある。プログラマには直接関わりがないから、ここに来る必要はほとんどない。むしろ用がないのにうろうろしていると......」

不意に前方の交差通路の右手から、小さな黒い影が飛び出してきた。一匹の黒猫だ。私たちの方に走ってくる。私はとっさに身体を壁に寄せて進路を譲ったが、サチは足下を駆け抜けようとするネコを避けてバランスを崩し、悲鳴を上げながら尻餅をつく羽目になった。シュンとナナミが茫然と見守る中、黒猫は私たちを軽蔑したように一瞥すると、優雅に走り去ってしまった。

「......こうなる」私は起き上がろうとするサチに手を貸しながら言った。

「なんでネコちゃんが......」ナナミが黒猫が去った方を見ながら訊いた。「誰かが飼ってるんですか?」

私が答える前に、同じ通路から別の生き物たちが現れた。髪が真っ白の男性と、その腕に抱かれた白いペルシャ猫だ。見るなりナナミが目を輝かせた。猫好きらしい。

「原口さん」サチが抗議した。「おたくの猫がまた脱走してますよ」

「すまんね」原口さんは形ばかり謝ると周囲を見回した。「それでアイザックはどっちに行った?」

「アイザック?」

「黒い仔猫だよ。こっちに来ただろう」

サチは黙って、さっきの黒猫が去った方向を指した。原口さんは頷いて、そちらに歩きだそうとしたが、シュンとナナミに気付いて足を止めた。

「新しいPO か」

「勧誘中ですが」私は答えた。「加々見シュンです。こっちは付き添いの辻本ナナミ。この人は情報部ウルタール室の室長、原口さんだ」

「あの」ナナミが我慢しきれなくなったように進み出た。「ネコちゃん、撫でていいですか?」

原口さんはナナミに答える前に、腕の中の白猫に小声で話しかけた。白猫が小さく鳴き、原口さんは頷いた。

「いいよ。この子はバステト三世だ」

ナナミは顔を輝かせ、ゆっくりと手を伸ばした。優しい手つきでバステト三世の背を何度か撫で、次に顎の下を掻く。白猫は目を閉じ、ゴロゴロといびきのような音を洩らしている。

「ウルタール室って何ですか」シュンが訊いた。

「一日中、猫と遊んでるとこだよ」

「おいおい」原口さんは苦笑した。「私だっていろいろ仕事があるんだがな」

「もちろん、そうでしょうとも。私が言いたいのは、猫と遊んでるようにしか見えない、ということです。何やってるのか、誰も知らないんですから」

「情報部の研究室の業務内容は、ほとんど部外秘だからな」

「この人には気をつけろ」私はシュンとナナミに警告した。「パッと見は、縁側で猫を抱いて日向ぼっこしてる隠居老人みたいだが、うっかり猫を傷つけたりしたら、そいつの皮を生きたまま剥いで三味線にしかねないから」

ナナミが慌てて手を引っ込めた。バステト三世は細い首を伸ばして、ジロリとナナミを、次いで私たちを順番に見つめ、シュンにはことさら時間をかけて視線を注いだ後、関心をなくしたように再び丸くなった。

「猫の種族というのはな」原口さんは私を無視してシュンに言った。「人間の知らないところでSPU からの侵入者と戦っているらしい。ウルタール室では、その謎を研究してるんだ。ロジックが解明できれば効率的な防壁構築に応用できるかもしれんからな」

「防壁?」

「それについては後でゆっくり説明するよ」私は口を挟んだ。「原口さん、さっきの黒猫を追いかけなくていいんですか」

「ああ、そうだった。アイザックときたら、ちょっと質問攻めにしたらへそを曲げてしまって。たまには刺身を食わせろとか贅沢を言うんだからな......」

ブツブツ言いながら、原口さんは私たちの横を通り過ぎていった。

「あの人」ナナミが声を潜めた。「猫と話をしてませんでした?」

「本人は会話が成立してると、常々主張してるがね。行くぞ」

交差通路を右に曲がる。このあたりは情報部に属する課や研究室が続いている。最初のドアがウルタール室だ。その隣は分厚い防音扉で、プレートに「EZ 室」と出ている。その下には「ドアを開けるな。お前のことだ。このドアを開けるな」と汚い字で書かれたメモがテープで留めてあった。シュンが立ち止まって首を傾げた。

「EZ?」

「エーリッヒ・ツァン室だ。そのドアは開けない方がいい。聞くに堪えないヴァイオリンの音が一日中鳴ってる」

「楽団でもあるんですか」

「いや、エーリッヒ・ツァンという名の老人が聞いたという音楽の再現を研究してる。完璧に演奏できるとSPU と接触できるらしいな」

「......よくわかりませんが」

「私もだ」

その先には「C 課」「N 課」「Y 課」のドアが連続している。訊かれる前に私は説明してやった。

「このアルファベットは、それぞれの研究対象の頭文字だ。たとえばC はクで始まる旧支配者という具合だ」

「どうして、そのものズバリの名前を書かないんですか」ナナミが訊いた。

「世の中には口にしない方がいい名前というものがある、というのが理由らしい」

「ここでもプログラミングをしてるんですか?」

「してる」シュンの質問に、私は頷いた。「ここの人間は、必ず何らかの形でプログラミングに携わっているからな。たとえばさっきの原口さんは、20 年以上Java を書いてきたそうだ。猫から聞いた秘密をコードに落としているとか言ってるが、まあ、それはどうでもいい。原口さんの書くコードはとても洗練されていてムダがない。ちょっと変わり者に見えるかもしれないが」

「ネコ好きに悪い人はいません」ナナミが断言した。

「そうだな。こっちだ」

五角形の中央部分は階段になっている。B2 に向かって階段を上り始めたとき、上から数人の男女が降りてきた。先頭に立っているのはホレイショーだ。

「お」私たちを見たホレイショーは足を止めた。「セクションD のチーフ」

「どうも。さっきは世話になった」

「無事でよかった」アーカム・ソード・フォースの分隊長は、私とサチに頷き、シュンとナナミを見た。「さっきの子だな。そっちは誰だ?」

「保護者みたいなものらしい。もう報告は済んだのか?」

「ああ」ホレイショーは顔をしかめた。「警備二課のバカにたっぷり嫌みを言われたよ。クイーンズに駆けつけるのが遅くなったことでな。あんたが機転を利かせてくれてよかった。まさかあんな人目が多い場所に、堂々と奉仕種族を送り込んでくるとは、誰も予想してなかったからな」

「これも仕事だ」

「帰りもインスマウス人に遭遇したらしいな」

「魚くさかっただけで、実害はなかったがね」

「音声は聞かせてもらった。一体、この子に何が......」言いかけたホレイショーはシュンの戸惑った顔を見て、言葉を切った。「まあいいか。それを考えるのは俺たちの仕事じゃない。じゃあ、また」

「今度、ビールでもおごらせてくれ」

「楽しみにしてる。ナインテイルドフォックスが入荷してるときがいいね」

「黄金の蜂蜜酒じゃダメかね」

ホレイショーは笑いながら手を振って階段を降りていった。部下の隊員たちも目礼して続く。日本のソード・フォースは、通常、本牧山頂公園地下にある分室他、数カ所を拠点としているが、横浜ディレクトレートの常駐チームは、B3 の警備部に詰めている。24 時間の即応部隊だ。

らせん状の階段を上ると、B2 フロアの中心部に出る。明るい照明に包まれたカフェテリア・スペースだ。軽食なら24 時間提供してくれるし、100 種類以上のドリンクディスペンサーもある。バーカウンターもあるが、まだオープンする時間ではない。

「食堂ですか?」ナナミが内部監査官のように、12 個あるテーブルや什器に目を走らせた。「うん。まあ清潔みたいですね」

「三つ星レストランほどすごい料理は出ないけど」サチが説明した。「種類も多いし、味は悪くないわよ」

いくつかのテーブルに7、8 人の職員が座り、コーヒーやスナックを楽しんでいたが、私たちが入ってくると好奇の視線が集中した。それらが向かう先は、もちろん私やサチではない。

「何か飲むか?」私は訊いた。「コーヒーでもお茶でもジュースでも、大抵のものはあるぞ。ツチノコドリンクとか謎のドリンクもあるから、勇気があるなら試してみても......おっと」

カフェテリアのガラス戸がスライドし、一人の大柄な女性が勢いよく入ってきた。後ろに二人の男性が続いている。女性は不機嫌そうな顔だったが、その視線が私たちを捉えた途端、怒りが取って代わった。大きな口が開き、大音量が轟く。

「台場チーフ!」

カフェテリアにいた全員が、何事かと顔を上げ、視線を音源に集中させた。私は小さく舌打ちし、サチもげんなりした顔をみせた。踵を返すにはもう遅すぎる。

「諸見里チーフ」私は穏やかな口調で言い、軽く手を挙げた。「おつかれさまです」

諸見里は私の友好的な挨拶を無視して突進してくると、私の鼻先に指を突きつけた。

「台場チーフ」怒りを隠そうともしない声が浴びせられた。「どういうおつもり?」

「何のことですか」

「さっきのオペレーションのことに決まってるじゃないの。うちのセクションを無視して、あんな子供たちにやらせるなんて、一体、何を考えてらっしゃるの。たまたまうまくいったから良かったようなものの、失敗していたら......」

「お言葉ですが」私は丁寧に応じた。「緊急事態でしたので。少しでも成功の確率を高めようとしただけです。ご理解いただけると思いますが」

「うちのセクションが信用できないとでも言いたいの?」

「そんなことはありません。セクションM が先に完成していれば、そっちのロジックを使用させてもらったと思いますよ」

「どうだか」私の言葉など、これっぽちも信じていない顔だ。「こっちが先にアップしても、なんだかんだ難癖つけて、そっちのガキどもの方を採用したに決まってるわ」

「ガキどもって言うのはやめてもらえませんか」耐えかねたようにサチが噛みついた。「あの子たちは優秀なPO です」

諸見里は蔑んだような薄笑いをサチに向けた。

「あなた、元教師なんですってね」

「そうです」サチは頷いた。「それがどうかしましたか」

「私は20 年以上もSE やってきたのよ。知ったような口きかないでいただける?」

諸見里は、黙り込んだサチから、驚いた顔で事態を見ているシュンとナナミに顔を向けた。

「この子たちが新しいメンバーってわけね」諸見里は無遠慮な視線を、二人の子供の頭のてっぺんから足の先まで走らせた。「あまり賢そうには見えないけど大丈夫なの?」

ナナミがムッとして何か言いかけたので、私は慌てて二人の間に移動した。

「ご心配なく。それにまだPO として採用するかどうか決まったわけではないので」

「システム開発は経験が重要なのよ。台場チーフだって、長いことシステム会社にいたんだから、それぐらいわかるはずなのにねえ」

「次の世代を育てることも重要ですよ。それでは急ぎますので」

諸見里はまだ文句が言い足りなそうだったが、私は連れを促して出口に向かった。

「何なの、あのおばさん」ガラス戸が背後で閉じると同時に、ナナミが吐き捨てた。「初対面なのに失礼なやつ」

「いろいろあるんだよ」私はセクションD のオペレーションルームに向かいながら嘆息した。「マネージャとしては、それなりに優秀なんだ」

諸見里が何かと私に敵意をぶつけてくるのは、自分のためというより、部下、つまりセクションM のメンバーのためだ。セクションM はJava 言語を使ってオペレーションを実行しているが、ATP 全体の流れとしては、Python に移行しつつある。セクションで使用する言語が固定されているわけではないが、諸見里以下のセクションM メンバーは、明示的な型宣言をしないPython には、どうも馴染めないようで、Java を使い続けている。最近では重要なミッションはPython が使われることが多く、ミスカトニックから供給されるライブラリもPython が優先されているので、セクションM のようにJava しかできないPO の出番は比例して減りつつあるのだ。待遇は変わらないが、セクションM がミッションの中心で活躍していて、ATP 全体から敬意を払われていた時代を忘れることができないのだろう。

「ここだ」私はオペレーションルームの前に立ち、網膜認証を受けながら言った。「ここには、純粋なプログラマしかいないし、年代も君たちと同じだ。静かに有意義な話ができるよ」

小さな電子音と同時に防音ドアがスライドした。途端に通路に響き渡ったのは、プログラミングの議論などではなく、甲高い罵詈雑言だった。

「っざけんな、このデブ!」

(続)

この物語はフィクションです。実在する団体名、個人とは一切関係ありません。また、特定の技術や製品の優位性などを主張するものではありません。本文中に登場する技術や製品は実在しないことがあります。

コメント

D型Z

曖昧さを極力排除するという目的では動的型付けより静的型付けの言語の方が向いてそうな気もしますがどうなんでしょう?

ちゃとらん

私は静的型付けの言語のJava派なので、業務システムを作るなら絶対にJava です。Pythonで業務システムを組むなんて、考えられません。

所が、遊びなら、Pythonが非常に面白いです。ネットで参照コードを見つけてコピペで修正してすぐ動かす…特に、RaspberryPiと一緒に遊ぶなら、最高のおもちゃです。

この2つは、絶対に相いれない言語だと思います。

諸見里さんのやり方には共感できませんが、悪い人でないことを祈ります。

たおぱいぱい

自分も大規模業務システムではJavaですが

それは単に経験値が豊富でノウハウが蓄積されてるので

というぐらいの理由でしかないです。

小規模システムならPythonで作っているし

大規模システムでも数年後には逆転してる気がします。

ただDBに関してはコードの変更をテーブルに反映してくれるマイグレーションが

どうしても余計なお世話だと思うので

DBの保守だけは、言語と切り離してやるとは思います。

#しかし、Djangoの学習コストの高さはなんとかならんものか。

匿名

はなはだ重箱の隅で申し訳ありません.タイトルに余分な半角スペースが1個入っているようです.

# 異界からの干渉だったりして

リーベルG

匿名さん、どうも。

いや、半角スペースも含めてタイトルなんです。

:

ウソです。修正しました。ありがとうございました。

匿名

プロジェクトに合わせて言語を選択するのが順番であって、

Javaしか書けないからJavaみたいなのはうーん、うんち!

匿名

Cがクトゥルフなら

Nはニャルラトホテプ

Yはヨグ=ソトース

かな?